3C分析はもはや古い考え方なのか?

少しマーケティングを学んでみようと思って本を手にすると必ず書いてあるのが、この『3C分析』というフレームワークですよね。何度かやってみたことがあるという方も、1度やってそれっきりという方も多いのではないでしょうか。

今さら『3C分析』ですか、という声も聞こえてきそうです。

シンプルなフレームワークで昔から存在しているので、『3C分析はもう古い』と考えられる人もいるかと思いますが、この『3C分析』こそが、最強のフレームワーク だと考えています。

『3C分析』とは、言わずもがな、Company:自社、Competitr:他社、Customer:顧客の3つのCを分析するツールになるわけですが、元マッキンゼー日本支社長、経営コンサルタントの大前研一氏が、1982年に『The Mind of the Strategist』という著書のなかで初めて提唱したと言われています。

その後、大前研一氏の別の著書『新・資本論』では、『見えない新大陸』『ボーダレス経済』『サイバー経済』『マルチプル経済』の登場によって、『3C分析』だけで戦略を立てていくことが困難になってきているということを説明されているため『3C分析』はもう古いという考え方にも繋がっています。

ちなみに、大前氏がなぜ『3C分析』では対応しきれなくなっていると言っていたのかということを簡単に説明すると、昔に比べて何倍も速いスピードでビジネスは変化し、これまで競合と定義していなかったところが自社のビジネスを侵食していくようなことが起こっていること、顧客ニーズがあまりにも分散していてターゲッティングが難しくなっていること、また、これまでの自社の強みを捨てて、大幅に事業の方向転換をしなければ事業存続できないという事例が出てきていることから『新・資本論』のなかで新たな視点を提言されていたのです。

例えば、20年前に地元商店街の洋品店がAmazonを競合として分析できていたでしょうか。そして、同じころに携帯電話各社が音楽プレーヤーのiPodを競合とみなして分析できていたでしょうか。いずれも普通に『3C分析』をしては類似する同業他社を分析するに留まっていたと考えられます。

このような視点があるということを踏まえた上で、大前氏ご本人も『3つのCが戦略にとって重要な要素であることは依然として変わりない』とも言われていますし、マーケティング実務レベルでも、引き続き多用されています。それだけベーシックで戦略の基本を押さえることができるフレームワークになっています。

物が溢れている現代でのマーケティングは、いかに差別化して自社を優位なポジションにしていくかがカギになっています。そのためには、自社を知り、競合を知り、顧客を知らなければ自社を優位なポジションに導いていくことができません。

『他社にはない、自社ならではの特定顧客に刺さる価値提案』でビジネスを展開していくために欠かせないツールになるため、使いこなせば最強のフレームワークになるでしょう。

3C分析とは何か?

それでは、改めて3つのC、それぞれの項目でどのような情報が必要になってくるのかをおさらいしていきましょう。

市場(Customer)

競合(Competitor)

自社(Company)

市場分析: Customer

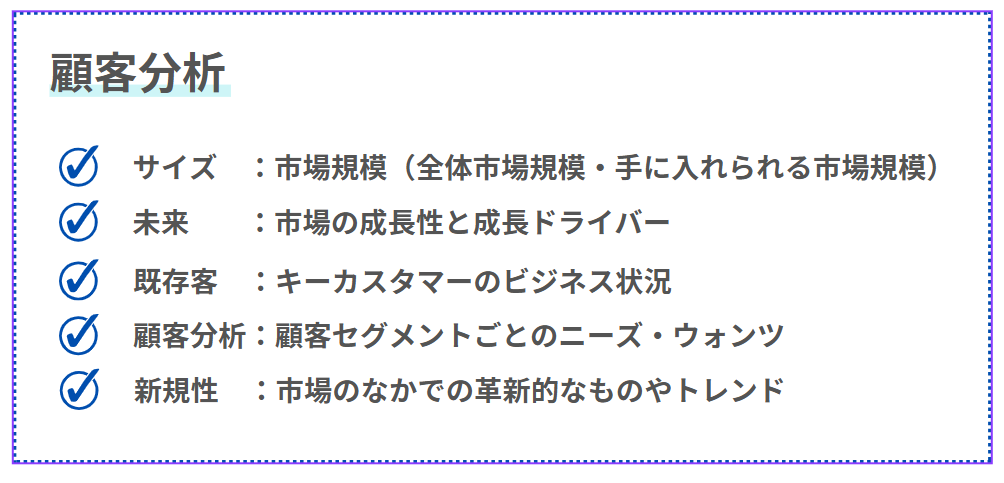

市場や顧客ニーズに関する状況や変化について以下のような項目を確認して、情報整理していきます。

市場規模

どれだけの売上目標を立てていくのかを検討するベースになるために必ず必要な指標です。まずは全体の市場規模を確認し、その中で自社製品で販売できるであろう市場規模を確認します。例えば自社でペットボトルのフレーバーウォーター(例:もものいろはす)を販売しようとした場合、ペットボトルウォーター全体市場を見る必要がありますが、併せてフレーバーウォーターだけの市場も見る必要があります。これが全体市場規模と手に入れられる市場規模(販売シェア目標)という2つの観点となります。この考え方をマーケティング用語で言うと、TAM・SAM・SOMという表現になっています。

・TAM(Total Available Market)

全ての市場規模(ペットボトルウォーター市場規模)

・SAM(Serviceable Available Market)

類似製品での市場規模(フレーバーウォーター市場規模)

・SOM(Serviceable obtainable Market)

自社が手に入れられそうな市場規模(SAMにおけるシェア)

成長性と成長ドライバー

例えば、ペットボトルウォーターの市場が伸びているのかどうか、また伸びている部分として、どの製品セグメントなのか、どのチャネルなのかを確認していきます。例えば、フレーバーウォーターは、通常のボトルウォーターに比べて〇〇%の伸び率があるということや、チャネルとしてネット販売が伸びている等というような分析していくことによって、どこが成長ドライバーになっているのかが分かります。これらは、自社の戦略へのヒントになります。

既存顧客

既存顧客が対象としている市場の中で、どのような商品を購入しているのかという分析を行います。B to B顧客であれば、現在の売れ筋商品や今後の開発テーマなどを確認し、次の商売のネタを発見しておく必要があります。

顧客ニーズとウォンツ

自社や他社製品に対して顧客がどのようなニーズやウォンツを持っているのかということを確認していきます。特にニーズについては、顧客の行動を観察したり、表現からくみ取っていかないと把握することが難しいためマーケッター自ら売り場に行って観察したり、同行営業によって把握していかなくてはなりません。

※ ニーズとウォンツ

ニーズは何のために、どうありたいのかという買い手の希望を指し、ウォンツは具体的なアクションを伴いこうしたいという買い手の行動になります。

革新的な製品やトレンド

新たなトレンドを発見するには、どのような新商品が市場で売り出され、市場に受け入れられているのかを分析していく必要があります。現在のトレンドから次のトレンドや自社製品展開のヒントを得たいところになります。

競合分析: Competitor

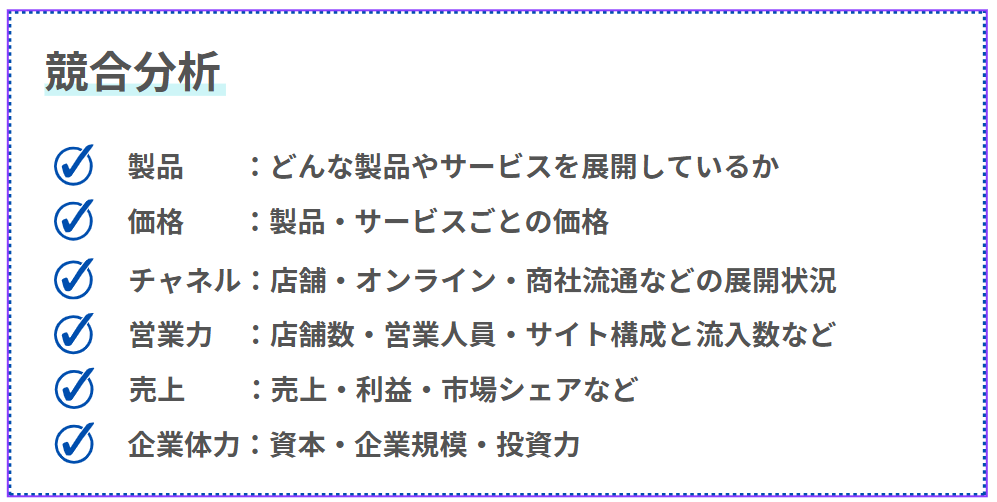

競合分析については、競合他社が市場や顧客ニーズに対してどのように対応しているか、あるいは、対応できていないのかを確認することが重要なポイントになります。それを知ることによって、他社にはできないけど当社ができる価値を探ることができるようになるからです。

製品やサービス展開

競合他社の製品やサービス展開について分析します。他社のラインナップとして市場ニーズやウォンツをカバーできていないところがあるかを注意深く確認することが重要になります。併せて、競合の技術・開発力なども併せて確認しておきましょう。

製品・サービスごとの価格

製品・サービスごとに価格を確認していくと、競合製品 A は市場価格よりも安いのに、製品 B は割と高く販売されているということを把握できることがあります。つまり製造効率が悪いために割高に販売されているものがあると分かることがあります。逆に、製品Aについては競合が注力して投資してきたことが分かれば、攻めることが難しい領域になっているかもしれません。

チャネル

自社戦略を考える上で、競合と同じチャネルを活用するのか、別チャネルにすべきか考える必要があるため競合のチャネル活用状況を把握する必要があります。BtoB 製品販売においては、競合他社がどのような商社・問屋を使っているのかを確認します。また、ECサイトの場合においてもウェブサイトへの流入数や販売数量など販売力の強さを確認していく必要があります。

営業力・売上・企業体力

上場企業であればIR資料などから、売上、設備投資状況、宣伝広告、営業活動状況などを読み取ることができます。そうでなければ、顧客や流通チャネルなどから他社がどのような販売活動をしているのかということについてヒアリングしていきます。

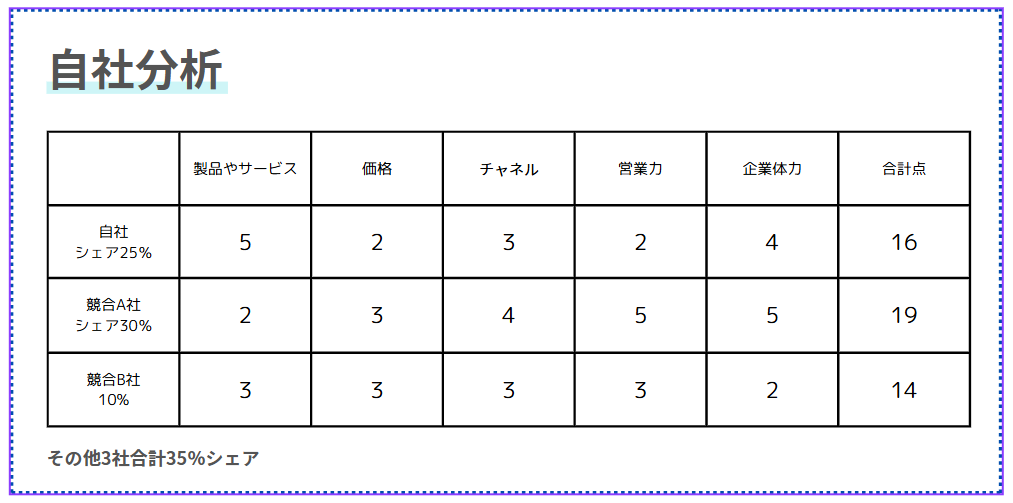

自社分析: Company

最後に自社についての分析です。ここでは、自社サービスの強みや弱みを明らかにしていくことが重要になります。内容は上記の競合分析と同じポイントを整理したうえで、競合会社と並べて比較し、5段階評価表を作ります。例えば以下のように整理してみると、自社は製品・サービス力は高いが価格が高く、営業力も低いということが分かり、他社A社は製品・サービス力が低いもののチャネルと営業力が高いので販売力でシェアを確保しているということが視覚化されています。

このように競合と比較して、自社の強みや弱みを把握することによって、自社ならではと言える既存の製品やサービスを強化したり、新たな製品やサービスを投入していくことができるようになります。

一度やって終わりにしないことが大事

冒頭でもお伝えした通り、バリュープロポジションのベースになる情報ですので戦略を考え直すタイミングや新製品・サービスを投入するタイミングで必ず必要な情報となります。

これらの分析はゼロから始めると時間がかかるものですが、資料として1度まとめておけばアップデートしていくだけになりますので、ぜひ上記のようなタイミングでアップデートしながら戦略を組み立てていきましょう。

マーケティング戦略に関する相談・お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。