・顧客満足が価値の基準

顧客価値とは何か。端的に言えば満足度で、顧客にとっての『嬉しさ』です。製品やサービスへの支払い以上の満足感を得られることによって『嬉しさ』が生まれます。

製品の性能は価値の一部に過ぎませんので、本当に大切なのは、顧客がその製品で達成できる成果になります。

「ドリルの穴理論」の例を考えましょう。

お客様が「ドリルはありますか」と尋ねた時、単に「売り切れです」と答えるのではなく、「どんな目的でお使いですか」と聞くことで状況が変わります。子供の踏み台を作りたい場合、年に数回しか使わない高額なドリルより、完成品キットや加工サービスの方が実用的です。

このような実践的な提案のできる営業担当者が価値を生み出しています。

私も革靴を選ぶ際、店員が私のライフスタイルや使用状況を聞き、『それなら皮のソールはやめた方が良いです』と、もっと安価で実用的な靴を勧めてくれた経験があります。

この誠実な対応が、リピーターを生む要因となります。

重要なことは、表面的な要望(ウォンツ)と本質的なニーズの違いを把握することです。ドリルの購入したいという希望はウォンツ、穴を開けたいという目的がニーズです。顧客が最適な解決策を知らない場合、プロとして本質的なニーズを理解し、最適な提案をすることで、双方にメリットのある結果を生み出せます。

Levitt, Theodore. (1986). The marketing imagination Theodore Levitt . New York: The Free Press.

・価値を表す公式とは

私たちは買い物をする時、ある程度、意識的に判断を下しています。商品やサービスを購入する際は、ほとんどの場合、何らかの目的があります。

例えば、コーヒーショップでも、美味しいコーヒーを飲むため、くつろぐため、ミーティングのため、休憩のため、充電のためなど、明確な理由があります。価格も用途によって変わります。ホテルのカフェは1杯1,000円程度しますが、打ち合わせ場所としては費用対効果が高いと言えます。

一方、充電が目的なら、席は狭くても安価な店を選ぶでしょう。同じコーヒーでも、顧客が求める価値が異なれば、許容できる価格も変わってくるのです。

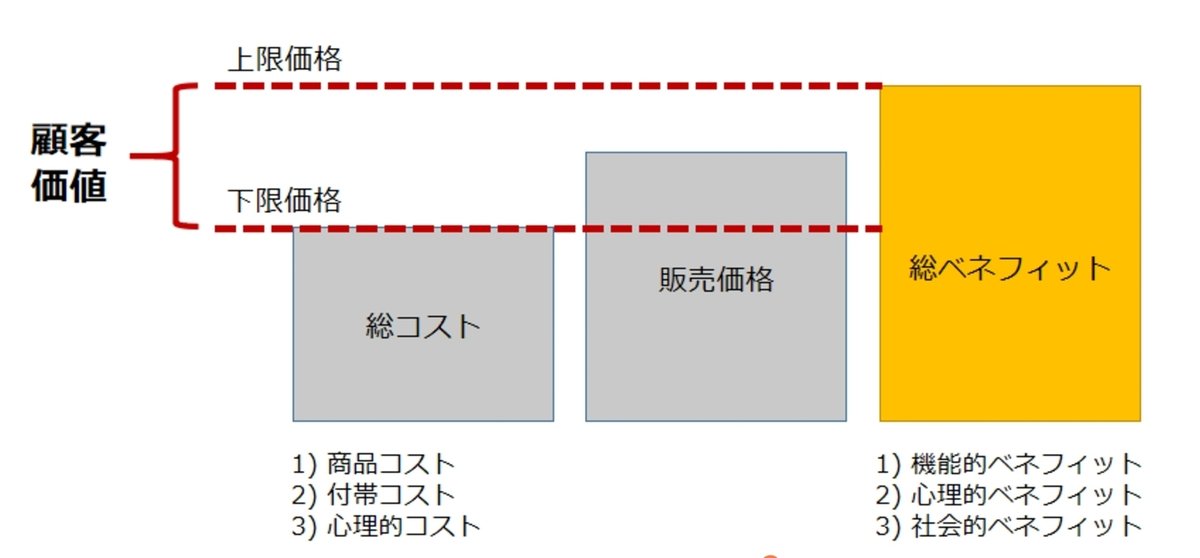

この顧客価値は「顧客価値 = 総ベネフィット – 総コスト」という式で表すことができ、ベネフィットは以下の3つに分類できます。

- 機能的ベネフィット

- 心理的ベネフィット

- 社会的ベネフィット

機能的ベネフィットは、おいしさや健康効果など、商品の品質から得られる満足感です。

心理的ベネフィットは、安定した味や落ち着く空間など、精神的な満足感です。

社会的ベネフィットは、おしゃれな店に行く満足感や、SNSでの共有による充実感です。

コストは次の3つに分類されます。

- 商品コスト

- 付帯コスト

- 心理的コスト

商品コストは商品やサービスの料金です。付帯コストには、配送料や席料などの追加料金、待ち時間、移動時間などが含まれます。心理的コストは、新しい商品への不安、使い方の習得負担、注文方法の変更による面倒さなどです。

これらを合計した総ベネフィットから総コストを引いたものが顧客価値です。

高い価格を実現するにはベネフィットを上げ、競争力を高めるにはコストを下げます。ただし、ベネフィットを上げるとコストも上がり、コストを下げるとベネフィットも下がるというジレンマがあり、両立が難しいものになっています。さらに、顧客層によって価値観が異なるため、ターゲットを明確にし、適切なベネフィットとコストのバランスを見極める必要があります。

たとえば、電源が必要な客層向けには、電源設備に投資し、内装や座席スペースは最小限に抑えます。このように、ターゲット層に合わせた価値提供を考え、それに基づいて価格を設定します。これがバリュープロポジションという考え方になります。

・顧客価値と価格設定

価格設定には様々な方法がありますが、最も重要なのは製品やサービスが生み出す総合的な価値に基づいて価格を決めることです。これを価値基準の価格設定、バリューベースドプライシングと呼びます。

総コストに基づく価格設定は最低ラインです。これには製品コストと顧客負担コストが含まれますが、利益は限定的です。「製造原価を上回れば良い」という意見もよく聞きますが、実際の価値が高い場合、不必要な値引きで利益を逃してしまいます。

そのため、製品の本当の価値を把握することが不可欠です。

・顧客から価値を理解する

既存の製品・サービスなら、現在の顧客が価値を見出して購入しているはずです。その価値が何なのか明確でない場合は、営業部門に確認するか、顧客に直接購入理由を尋ねてください。

ただし、価値の定義は簡単ではありません。顧客によって異なる見方をすることもあり、一概に決められないことも多いのです。

「当社の製品は一般的で差別化が難しく、特別な価値はありません」

このような意見をクライアントの営業さんから聞くことがあります。

その時は「なぜ顧客は当社から購入しているのでしょうか」と質問します。必ず何らかの価値があるはずです。価格の競争力かもしれませんし、立地の利便性かもしれません。あるいは、配送の柔軟性、営業サポートの質、品質、製品ラインナップの充実さなど製品性能以外のところで顧客が購入する理由がどこかにあり、顧客によっても、地域によっても異なる理由がどこかにあるはずです。

3Cや4Pの観点から分析すると、様々な価値が見えてきます。

これらが自社製品の強みであり、顧客メリットとなります。小さな違いでも、それが選ばれる理由であり、それを最大化させるにはどうしたらよいのか、ここが既存製品のマーケティングの起点になります。

新製品の場合は、見込み客から価値を確認することが重要です。マーケティングツールを使って対象顧客と価値を特定し、試験的な販売計画を立てます。想定顧客への聞き取り調査や小規模な試験販売を通じて、想定した価値が実際に届いているか確認します。最初から大規模に展開して価値設定を誤ると、在庫過多のリスクがあるため、段階的な検証が欠かせません。

マーケティング担当者は、顧客価値を正確に理解することで、次の展開を計画できます。

例えば、同じ価値を求める顧客層を広げるためのプロモーション戦略を立てることができます。製品戦略では、核となる価値をさらに強化して競合との差別化を図り、シェア拡大を目指すこともできます。またコスト戦略では、重要な価値に焦点を絞り、過剰な機能や製造コストを削減して収益性を高めることもできます。これらの戦略立案がマーケティング担当者の役割になります。

マーケティングツールは日々進化していますが、その前提として、自社の価値を正確に把握し、社内で共通認識を持つことが重要です。この理解が不十分なまま、プロモーション、リードナーチャリング、営業活動を行っても、期待した成果は得られません。

まずは、顧客価値を正しく分析して把握することが非常に重要となります。