『マーケティング』という言葉は非常に広義であるため、様々な解釈がありますが、『利益を生み出し続けること』こそがマーケティングの本質だと考えています。

まず、マーケティングという言葉についてどのような解釈があるのかということから見ていきましょう。

・マーケティングの定義

マーケティングは4Pすべての意思決定に関わりますので、製品開発(Product)、価格設定(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)をどのように設定していくかが戦略の肝になります。これらの活動を通じて売上・利益を向上させ、企業価値とブランド力を高めることにもつながりますので、マーケティングの役割は、これらの要素を一貫した戦略のもとで実行することに他なりません。

・企業マーケティングに求められることはなにか

4つのPをコントロールするためには、社内においては組織全体を巻き込み、顧客やパートナーを巻き込む活動が必要になりますが、なにが最も重要な要素になるでしょうか。

情熱でしょうか、専門知識でしょうか、革新的な製品やサービスでしょうか?

これらはすべて重要ですが、最も必要なものがあります。

それは、顧客に価値を生み、自社に収益を生み出すことです。

取引先は利益が見込めるから協力してくれます。

顧客は価値やメリットを感じるから購入します。

従業員は報酬があるから働いてくれます。

理想論ではなく、収益を生み出す具体的な計画を示せるマーケッターが、周囲の信頼を得ます。これができないと、説得力のないマーケティングになってしまいます。

プレゼンテーションの後で、

「具体的な収益はいくらですか?」

「やってみないとわかりません」

このような会話では前に進めません。

マーケティングに期待されているのは、持続的な収益創出になります。

■マーケティング理論における価値創造

マーケティングの定義は人によって異なり、専門書でも様々な解釈があります。

フィリップ・コトラーは次のように述べています:

「マーケティングとは、交換プロセスを通じて人々のニーズやウォンツを満たすアクティビティである」Marketing is the human activity directed at satisfying human needs and wants through an exchange process. – Kotler 1980

Kotler Philip (1980), Marketing Management: Analysis, Planning and Control, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

「マーケティングとは、個人や集団が、製品や価値を創造し、他者と交換することによって、必要なものや欲しいものを手に入れる社会的・経営的プロセスである。」

Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. – Kotler 1994

Kotler Philip (1994), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 8th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

米国マーケティング協会の定義:

「マーケティングとは、顧客、クライアント、パートナー、そして社会全体にとって価値のあるものを創造し、伝達し、提供し、交換するための活動であり、一連の制度であり、プロセスである。」

Marketing is the activity, set of institutions, and process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.

American Marketing Association. (2024, July 8). What is Marketing? — The Definition of Marketing — AMA. https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/

これらの定義は抽象的かもしれませんが、要点は「顧客ニーズを理解し、価値を提供すること」です。

収益については直接触れていませんが、代わりに価値提供を強調しています。

「マーケティングは収益を生むこと」という表現は、「企業が社会的価値を軽視して利益だけを追求している」という誤解を招く可能性がありますが、利益創出とは、自社だけでなく、すべての関係者に便益(ベネフィット)をもたらすことを意味します。

最終顧客にとっては、利益を得ることの場合もあれば、それがあることで精神的ベネフィットや社会的ベネフィットなど何らかの喜びや嬉しいことを生み出すということになります。顧客に価値を提供することで対価を得て、その利益で投資と事業活動を行い、さらに関係者全員に価値を還元します。これがマーケティング理論で言う社会全体への価値創造となっていくのです。

■日本でも昔から存在する連鎖する価値創造の考え方

近江商人の経営理念「買い手よし、売り手よし、世間よし」、言い換えると『三方良し』という言葉は聞いたことがあるかもしれません。「商売において売り手と買い手が満足するのは当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売だといえる」というものです。自社だけが儲かればよいということでは、商売は長続きせず、買い手の便益はさることながら、社会全体の価値創造ということに繋がる考えです。

もうひとつの例を挙げると、「日本資本主義の父」渋沢栄一(1840-1931)が『論語と算盤は両立させることができる』という言葉も同様の考え方です。

「論語」は道徳、「算盤(そろばん)」は経済を言い換えたもになりますが、道徳とは、商売をする上での信用や公益を指し、自己の利益ばかり追求して不道徳な商売をしてはならないということになります。経済とは、民間の経済活動及び私利を得ることを指し、経済活動が活発化して、それに携わる企業や個人においても十分な利益を得ることも必要不可欠だと説いています。

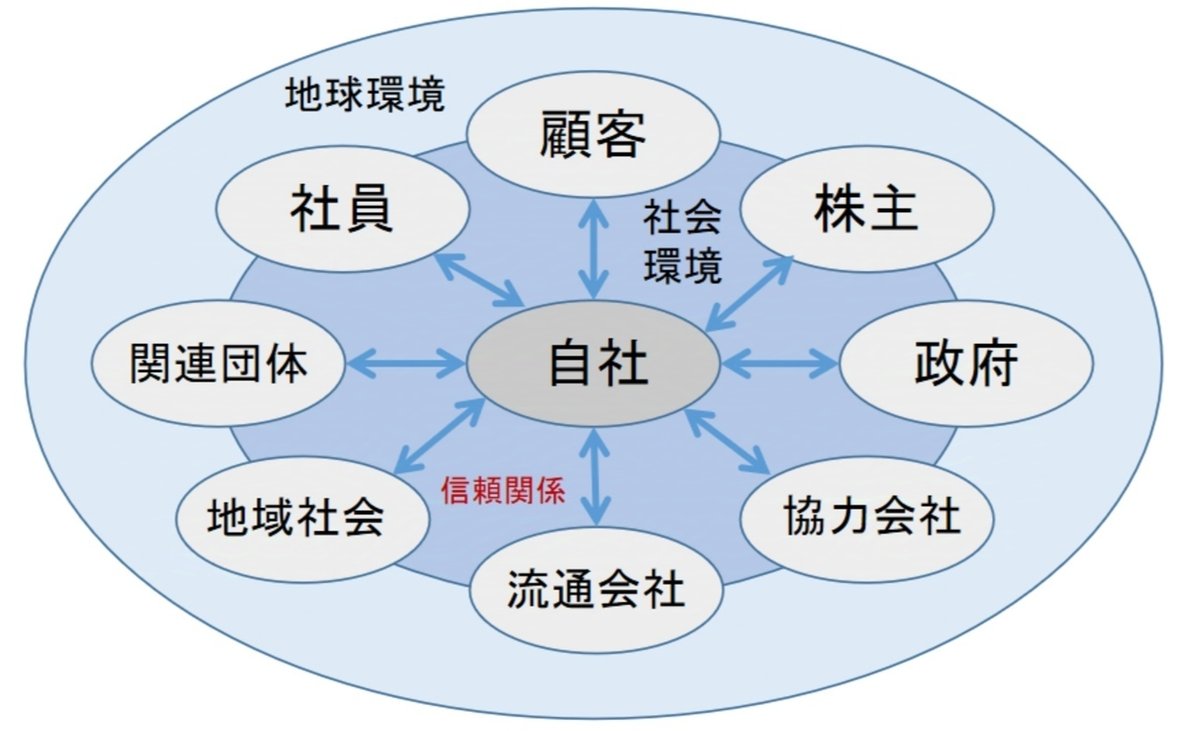

つまり、『私利』と『公益』は両立できるという思想です。お客さんが自社製品を使うことで何らかの利益や便益があり、自社製品を取り扱って販売してくれる流通会社も利益を得て、従業員も十分な給与を得て、株主も利益を得て、地域社会にも貢献する企業が成功する企業であるという教えになります。

■マーケティングとは売れる仕組みを作ること

マーケティングとは、『売れる仕組みを作ること』という説明も良くされることがあり、正しいとは思いますが、これはプロセスになります。このプロセスの結果として得られるものが利益であり、結果を見せていくことがマーケッターには求められています。

売れるであろう仕組みづくりだけするマーケティングであってはなりません。

マーケティング活動で生み出した金額は、定量的にマーケティングの価値を示す判断材料になり、評価を受けるためには結果が極めて重要です。また、売れる仕組みが出来ていたとしても、不条理に自社だけが利益を生み出していたら長続きするビジネスにはなり得ません。お金を生み続けるためには、必ず『三方よし』であり、『道徳と算盤の両立』の考え方が必要となります。

■金額ベースで語ること

自社の売上・利益のみならず、ステークホルダー視点での便益を貨幣価値換算していくことで、より定量的な結果を示すことが可能になります。

例えば、B2Bの場合、顧客が自社の製品を採用することによって、製造ラインスピードが上昇するという場合、それを金額加算すれば、どれだけ顧客の利益に貢献しているのかが分かります。あらゆるところでお金に換算し、存在価値を高めていくことでマーケッターの存在意義を高めていくことになるでしょう。

どんなに美しいプランよりも先ず、Show Me the Money です。

株主から求められるのもROI(リターンオンインベストメント)です。その最も重要なお金を意識した上で、その利益を生み出すための製品価値、企業価値、顧客にとっての価値、更には社会的価値創造を描いていくにはどうしたら良いのかという点について考えていくことが大切なことになっています。